《傅先生,復婚請排隊》 124、傅誠深真是一如既往的冷血

傅誠深抵達陳蕓公寓的時候,陳蕓已經把行李都收拾好了。

兩個大大的行李箱,配合上剛剛流產,毫無的一張臉,的確很容易引起男人的憐惜。

傅誠深眉眼深沉地看了看陳蕓,走進去,坐在沙發上,一言不發。

這里他昨天才來過,坐的也是同樣的位置,心態卻完全不同。

陳蕓放下正在打包的零碎行李,去洗了手,一邊干,一邊語氣溫地開口:“你吃飯了嗎?沒吃的話,我煮碗面給你。我煮的面條,味道很不錯的。”

“不用了。”傅誠深開口,又覺得語氣太過生了點,緩了緩,道,“坐下休息。”

陳蕓也不勉強,扶著腰慢吞吞走過來,在他對面坐下,朝他笑了笑:“已經躺了好一會兒了,不用擔心我,只是流產而已,養一養就恢復過來了。”

只是,任誰都能聽出來,聲音里的虛弱,以及提到“流產”兩個字時,擋不住的傷心。

傅誠深想支煙,手都到煙盒了,忽然想起陳蕓的況,又松開。

“今后,有什麼打算?”

對于這個問題,陳蕓早就想好了答案。

雙手局促地握在一起,先是愣了一下,跟著長長嘆了口氣,這才幽幽道:“我知道,我已經配不上你了,況且孩子也沒了,更沒理由強求和你在一起。離開江城,對你,對我,都是更好的選擇。”

傅誠深聽了,沒什麼緒地“嗯”了一聲。他的確,也是這樣想的。

“準備去哪兒?”

“還不知道。不過,世界這麼大,總有我容的地方。”

陳蕓說著,勉強笑了笑,表真摯又誠懇:“不管你怎麼想,和你在一起的這段日子,是我有生以來最幸福的時,誠深,我會永遠記得你的。”

Advertisement

傅誠深沉著眼,沒有出聲。

陳蕓便繼續笑著道:“還有,那晚,誠深,我永不后悔。”

這番話,每一個表,每一語氣,都練習了一下午,此時真的說出來,無一不拿得恰到好。

尤其,是提到“那晚”時的神,有憧憬,有追憶,有憾,也有落寞。

早就發現了,每次提起“那晚”時,傅誠深都會變得格外好說話。以至于的有點想由衷地謝希那個蠢貨了。

這是,給找了個長期飯票啊。

果不其然,當說完這些話以后,傅誠深那張冷漠的臉上終于容。

他沉默了一會兒,從皮夾里拿出一張黑卡,推到陳蕓面前:“別,委屈了自己。”

這就是所謂的“分手費”了。

陳蕓算計了這麼多,為的就是這張卡。

按捺住心的狂喜,出幾分膽怯,眼地著傅誠深:“這……我可以嗎?”

“你應得的。”

傅誠深站起來,抬往外走。剛走了兩步,沒想到陳蕓從后面跑過來抱住他,頭靠在他背上,輕輕說了聲:“謝謝你,誠深。”

他抬了下手,遲疑了下,又放下,任由抱了會兒,才在手背上拍了拍,淡淡道:“以后,遇到什麼難,依然可以找我。”

并沒有看到,后,陳蕓的臉上一改剛才的凄慘和落寞,出了得意的笑容。

從公寓出去的時候,李顯打來電話,告訴他:“傅總,那個墜樓的工人命保住了。”

傅誠深“嗯”了一聲,問:“他們要多錢?”

既然命保住了,接下來,就是賠償金的事了。

李顯報了個數字。

傅誠深淡淡“哼”了一聲,冷笑:“不給。”

隨著這句“不給”,墜樓事件徹底劃上句號。

第二天一大早,李顯接到他派去醫院的下屬電話,說:“家屬鬧著要回老家,這會兒已經去火車站了。”

李顯愣了下,語氣不太好地責怪下屬:“怎麼不攔著?”

“太困了……打了個盹,被溜了。”

“笨蛋!”李顯氣得不行,幾乎是吼的,“立刻去火車站。多帶點人。”

……

希早上要去火車站送同學,畢竟這一別,天各一方,以后也不知道還有沒有見面的機會。

到的有點早,同學還沒到,就在車站外面的快餐店等。

沒坐多久,眼看著火車站外面的廣場上圍了一堆人,人頭攢,紛紛對著包圍圈里面,指指點點,也不知道發生了什麼事。

希不熱衷八卦,買了杯豆漿,邊喝,邊問同學:“到哪里了?”

同學很快回復:“已經到了。時間還早,在車站廣場前看熱鬧。”

希朝人堆里看了眼,無奈笑笑,抬腳往那邊走。

同學已經看見,朝招了招手。等兩人匯合以后,又拉著往里面。

“小心點,別把行李弄丟了。”希提醒。

“放心,行李都托運走了,就隨一個小包,我看著呢。”

說著,同學已經把拉到了人堆里面。

一個中年人灰頭土臉地跪在地上,面前擺了塊白布,質地像是醫院的白床單,上面寫了個大大的紅字——冤。

也不知道是用什麼寫的,白布紅字,看著目驚心的。

希皺眉,問同學:“這是怎麼了?”

“昨天熱搜看了沒?這就是那個墜樓工人的老婆。聽說,是傅氏集團不肯給賠償金,一家老小活不下去了,不得已,來這里喊冤。”

有熱心的人給答疑解。

希同學聽了,很同地問:“怎麼不找曝?昨天的發布會我看了,傅氏集團不是保證他們會負責醫藥費嗎?”

旁邊的人諷刺地笑笑:“說得好聽,錢呢?你看著人的穿者打扮,明顯是鄉下來的,又怎麼會知道去找?到頭來,還不都是有錢人說什麼就是什麼,窮人就只能忍氣吞聲,白白被欺負了。”

“太過分了!這是為富不仁啊!”

希同學很為人鳴不平。了口袋,一時沖,要把上的錢都拿出來給這個可憐的人。

希忙阻止:“你去深市,又要租房又要吃飯,工資也要等下個月才發,手上得有錢才行。”

同學想了想,覺得說的對。但是又實在同眼前的人,便把目轉向希:“你上有錢嗎?”

希搖搖頭:“沒現金。”

這年頭,出門很帶現金了。

他們在很里面的位置,說話的聲音人能聽見,聞言,瑟著在兜里了,出一張皺的A4紙,攤開了,是一張打印的收款碼。

“俺聽人說,這個也能行。”耷拉著眉眼,怯怯地看著希。

同學推了希一把:“算我借你的。”

希把手機拿出來,打算轉五百塊。剛剛還完賬,手里錢不多,加上禹城消費不低,五百塊雖然不多,要出來這些錢也很吃力了。

旁邊也有人要給人轉賬。

人見狀,跪在地上,使勁給大家磕頭,磕在水泥地山,砰砰作響,轉眼額頭就青了,瞧著怪讓人不忍心的。

然而很快,有人從外圍力分開眾人,強行進來,把人從地上拉起來,拖著往外走。

又有人將地上寫著“冤”字的白布一收,也跟著往外走。

人自然不肯,哭著喊著掙扎。

圍觀的人想要幫,等看清楚拖走的那些人上的制服時,又停下了作。火車站廣場不許聚眾乞討,人家也是照章辦事。

很快,人群散開,各自去忙自己的事。

希去買了張站臺票,把同學一直送到車上。臨開車時,同學還幽幽嘆氣:“也不知道那人后來怎麼樣了?太可憐了。”

希送走了。出站時,又遠遠見那人,被兩個穿黑西裝、保鏢模樣的人塞進了一輛汽車里。

不等靠近,嘭地一聲,車門關閉,把人所有的哭喊聲都隔絕在了車里。

希擰了擰眉頭,覺得那輛車有些悉。等汽車經過邊時,半開的車窗里出李顯的側臉,才恍然大悟。

那是李顯的車。

是李顯指使人,把那個可憐的人帶走的。

確切的說,是傅誠深讓人把人帶走的。

他既不想付賠償金,又嫌人在火車站乞討,破壞了傅氏集團的公眾形象,所以,就讓人把苦主強行帶走。

這和強盜有什麼區別?

哦,有區別。強盜沒有他有錢。

因為他有錢,就可以高高在上,翻手為云覆手為雨,隨意掌控別人的命運。因為他有錢,就能把普通人當做螻蟻,隨便踐踏別人的尊嚴,甚至是生命。

傅誠深,他還真的是一如既往的冷。

火車站前的路是環形的,希因為同那個人,一時不察,站在了機車道上。李顯的車要離開,繞了一圈后,停在了希后,不耐煩地按了按喇叭。

希一驚,下意識回頭,看到后面是車,忙往人行道挪。

李顯已經看見了,車窗降下去一點,出頭和打招呼:“小姐。”

人的哭聲從車里傳出來:“求求你們放了俺,家里老人歲數大了,癱瘓在床不能,還有三個孩子也要管,俺只是想籌點路費回家,來時候的路費還是跟人借的……”

希面不忍,忍不住問李顯:“你們要把帶到哪兒去?”

李顯看了眼后面,手指不知道按了哪里,隔板升起來,把人隔絕在希視線以外。

“這和小姐無關。”

李顯的目客氣又疏離,明顯在警告希,不要多管閑事,“再見。”

希手機響起來的時候,李顯的車已經消失在道路盡頭了。

看了眼來顯,按下接通鍵。

對方問:“有空嗎?一起吃個飯?”

猜你喜歡

-

連載390 章

婚後蜜寵:霍少,你的人設崩了

他是安城出了名的恶鬼,面容丑陋,喜怒无常,权势滔天。她替妹出嫁,成了他的妻。本以为是入了地狱,没想却被他宠上了天刚结婚时。霍骁:离我远点。不要靠近我。结婚数月后。霍骁:老婆大人,求亲亲求抱抱。苏夏:总裁大人,说好的高冷呢?

80.4萬字8 18889 -

完結640 章

假死后前夫跪求我復婚

五年前,顧千苒假死逃離。五年后,帶著兩個縮小版的大佬強勢回歸!酒店套房內,以為是特殊服務,不料是霸總前夫!前夫模樣比以前更帥,氣場比以前更強。眼神卻前所未有的熾熱和偏執!“偷心就算了,還偷我的種……”霍凜冷嗤。“大的加小的,統統抱回家!”

117.3萬字7.73 212843 -

完結98 章

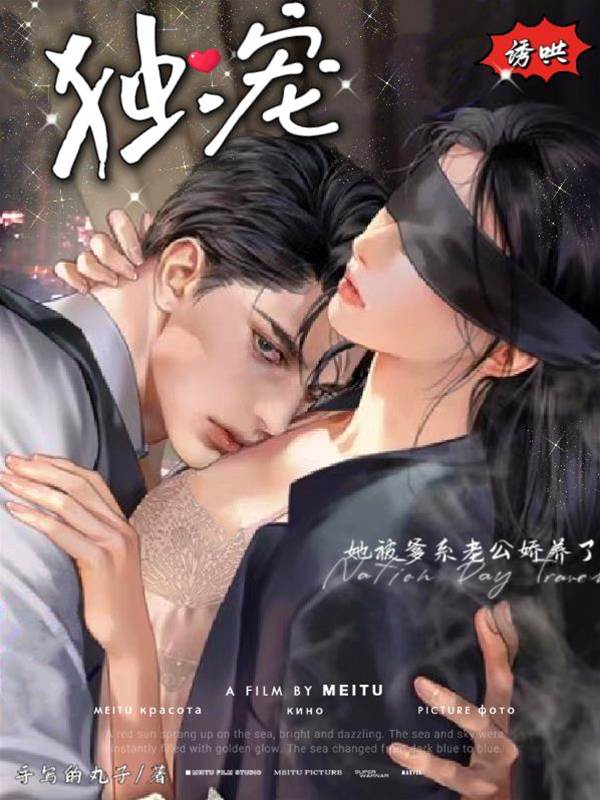

獨寵!誘哄!她被爹係老公嬌養了

1v1雙潔,步步為營的大灰狼爹係老公vs清純乖軟小嬌妻 段硯行惦記那個被他撿回來的小可憐整整十年,他處心積慮,步步為營,設下圈套,善於偽裝人前他是道上陰狠殘暴,千呼萬喚的“段爺”人後他卻是小姑娘隨叫隨到的爹係老公。被揭穿前,他們的日常是——“寶寶,我在。”“乖,一切交給老公。”“寶寶…別哭了,你不願意,老公不會勉強的,好不好。”“乖,一切以寶寶為主。”而實際隱藏在這層麵具下的背後——是男人的隱忍和克製直到本性暴露的那天——“昨晚是誰家小姑娘躲在我懷裏哭著求饒的?嗯?”男人步步逼近,把她摁在角落裏。少女眼眶紅通通的瞪著他:“你…你無恥!你欺騙我。”“寶貝,這怎麼能是騙呢,這明明是勾引…而且是寶貝自己上的勾。”少女氣惱又羞憤:“我,我才沒有!你休想在誘騙我。”“嘖,需要我幫寶寶回憶一下嗎?”說完男人俯首靠在少女的耳邊:“比如……”“嗚嗚嗚嗚……你,你別說了……”再後來——她逃他追,她插翅難飛“老婆…還不想承認嗎?你愛上我了。”“嗚嗚嗚…你、流氓!無恥!大灰狼!”“恩,做你的大灰狼老公,我很樂意。

15.9萬字8 12612 -

完結169 章

溫先生的心尖月

(蓄謀已久 細水流長 甜寵 雙潔 無虐 年齡差五歲左右)(女主醫生,非女強)*【溫婉清麗江南風美人 & 內斂沉著商圈大佬】容煙出身書香門第,自小跟隨外公生活。聽聞外公給她尋了門親事,她原以為聯姻對象是同為醫生的溫二公子,殊不知卻是接管溫家的溫景初。煙雨灰蒙,寺廟裏,容煙瞥見與她擦身而過的男人。上一次見他還是四年前,可他從不信神佛,為何會出現在這裏?朋友生日聚會結束,溫景初送她歸家。車內,容煙壓住心中疑惑,終究沒問出口。*容煙本是溫吞的性子,喜靜,信佛。她自認為婚後的兩人是相敬如賓,搭夥過日子。而他卻步步誘她淪陷。某日,容煙在收拾書房時看到了寺廟的祈福袋,裏麵白色宣紙上寫著她的名字,似乎珍藏了許久。而此時溫景初正接受電視臺采訪,清肅矜貴,沉穩自持,淡定從容與人交談。主持人問,“溫先生,聽聞您並不信神佛,但為何每年都到靈山寺祈願?”容煙手中拿著祈福袋,略帶緊張的等待著他的回答。男人黑眸如墨,思忖片刻,緩緩啟唇,“因為溫太太信佛。”簡單一句話卻擾亂她的心。

33.1萬字8.09 26548 -

完結275 章

人間暮色至白首

愛他五年,嫁他三年,紀靈瑜終于將自己活成了一捧骨灰。 顧若白從不知道,自己真正愛的人,是紀靈瑜。 直至她死亡,他才幡然悔悟,卻已經太晚了。 遲來的情深比草賤。往后余生,顧若白將自己活成了瘋子,活成了雕塑。 他用他的命,來懺悔。

25.8萬字8 197 -

完結970 章

找你的白月光去吧,夫人已改嫁

婚約到期當天,顧煙被灌了口茶——”煙煙姐,我不是小三,我只想做你們的妹妹。“ 綠茶小三烹的一手好茶藝,嘔的顧煙吐了個翻江倒海。 ”抱歉,我不是王寶釧,沒有挖野菜的愛好,渣男你要給你了。“ 渣男時戰也沒想到,隨著追妻路漫漫,會漸漸發現—— 頂級黑客是她,珠寶設計大拿是她,鑒寶賭石專家也是她,不高興的時候,還能拿針扎他個半身不遂…… 接受采訪時,更是大放厥詞—— “已喪偶,可改嫁。” 時戰當晚就將顧煙壓在身下,“已喪偶?” 顧煙一腳踹向他的命根子,“找你的白月光去吧,我要改嫁!”

85.7萬字8 165

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈