《十二年,故人戲》 45.第四十四章 相思未相負(5)

;

笑聲傳上來。

樓下的人起鬨似的往樓上喊:「侗文?你幾時下來啊?我們都著呢。」

「你給個回話就是,大家都是明白人。要一個時辰呢,先讓慶項燒點東西吃,要是兩個時辰,我們就去長三堂子了,明日再談。」

傅侗文對人呵護的名聲在外,可這些人真沒見過他說著正事,就能這麼走了?上樓了?三更半夜的撂下一屋子大男人在樓下候著?都是胡鬧慣了的男人,平日的混帳都擺在檯面上,笑著,非要他面。

「你快些去。」沈奚推他。

他懶得搭理他們:「這樣一喊,我倒真不下去了。」

「你不下去,他們要把房掀了,」著急,「都三十幾歲的男人了,怎麼全沒分寸?」

「這是嫌三哥了?」他低聲問。

他故意曲解的意思。

沈奚悶不做聲。 更多彩容,請訪問sto🍍.co🌌m;

偏他逗上癮:「我們這幫人,從來都不是正經的男人,央央是今日才曉得?還是往日裡裝著糊塗?」

「……我說不過你。」

要起,被他一手按下去:「這是生氣了?」

樓梯上有腳步聲,沈奚一驚:「都上來了……」

「怕什麼,鎖上了。」他笑。

真是不曉得過去這幫人在外能胡鬧到什麼程度。沈奚提心弔膽,聽著凌腳步聲,生怕再下一步就是敲門了。

「我說你們幾個了該和我說,去找傅侗文有用嗎?人家傅三公子連剝個蒜都不會。」譚慶項在說話。

還是譚先生好,沈奚鬆口氣。

豈料下一句就是:「侗文,我儘量拖著他們,一小時,至多是一小時,西洋時間,不是一個時辰,你可要算好了。」

Advertisement

……

;

本就是在逗悶子,也不是要真來敲門人。譚慶項既然給了大夥臺階下,他們也不鬧了,都乖乖回去等吃宵夜。全是十點鐘被傅侗文電話過來的,往常去吃酒,到這時間也會有宵夜伺候。所以大家說,是真。

廚房間和一樓里熱鬧著,卻再和他們無關了。

他把矮柜上的無線電扭開,滋啦啦地,調到有了聲,是晝夜不休的戲曲。咿咿呀呀聽不清唱詞,人有時是彆扭的,越是聽不清的,越是能吸引人注意。

沈奚被引著,努力找調子,辨唱詞。

「開這個,可不是讓你聽的。」他取笑。

說完,他自己卻聽得了神。

沈奚思緒溜著:「三哥?」

「怎麼?」他把著,偎在沙發里。

兩人子著子,粘著。

「你什麼時候開始喜歡聽這個的?」對他的過去,所知甚。;

更深重時,竟生出了「我生君已老」的惆悵。

他回憶:「說不清楚,時是厭煩的。」

「為什麼會厭煩。」

他道:「那時陪著家裡長輩聽,陪貴客聽,還有兩回宮聽,都要規規矩矩坐著,自然厭煩。那時候別說是小孩子,大人也不住。那些朝廷大多是大煙癮的人,坐不住,在慈禧面前也不敢,都只好幾萬幾萬的賞銀給太監,悄悄來口煙續命。」

沈奚想想,覺得有趣,不曉得他孩時端坐著看戲是什麼模樣。

傅侗文兩手墊在腦後,嘆著:「在京城時,也沒機會帶你多去看看八大胡同。」

「那裡有什麼好看的?」逛青樓?

沈奚被他得無可躺,只好在他上趴著,又怕壞他個貴爺、病秧的子,於是乎,挪來去地找著力點。

「去看戲班子。北京有句老話,人不辭路,虎不辭山——」傅侗文停下,一手去摟的腰,低聲笑,「趴著也不老實,什麼?」;

「我怕疼你……」

「你個孩子能有多重?」他問,「真當三哥是泥娃娃了?」

「嗯,」小聲說,「我只要想到你,能記起來的全是你在生病,還不如泥娃娃……」

他兩指扯著了下襯衫領子:「這一年好多了,從年初到現在病了沒幾回。」

「現在才春天,你說病了沒幾回?我從去年到現在,連傷寒都沒有過。」

「那三哥是比不上你,」他慨,「你還年輕。」

「……你也不老。」抗辯。

傅侗文笑著。

無線電里的戲是《四郎探母》,念得正是:「高堂老母難得見,怎不人淚漣漣……」

楊四郎戰場失蹤,姓埋名娶了敵國公主,改了姓名,了敵軍的人,再見親生母親佘太君,卻是敵軍的份,義兩難。;

他的心事正中了戲詞,自然戲。

前兩日傅侗文到醫院裡探老父,母親何嘗不是淚滿腮,珠淚灑。在母親那裡看,大家族散了,親生的兩個兒子反目為仇,原配的夫婿即將歸西。母親拉著他的手是,除卻哭再說不出半個字來,來來去去也是那句「侗文啊……」

傅家如今只有他還有權勢,他對別房的兄弟姐妹都是安排妥當,唯獨對大哥圍追堵殺,毫不留。「侗文啊,娘想見一見你大哥……」

老母親的話,是在錐他的心。

傅侗文漸覺氣悶,扯自己的領口。

他留意到沈奚瞅著自己。

他問:「怎麼了?」

說:「你方才的話沒說完。」

「是那句,」他醒過神,「人不辭路,虎不辭山,唱戲的不離百順、韓家潭。現如今的角大都從八大胡同出來的,比方說,梅老闆和譚老闆。」;

還有這等淵源?沈奚和他像兩個世界的人,尤其對於吃喝樂。不過上海這裡也常有戲院請名角唱戲,的病人們常會說起。

問:「我聽說譚老闆的出場費很高,八日就有八千的酬勞?可是真的?」

「那是兩三年前的價了,」他笑,「如今更高。」

一日一千還只是前兩年的價?

「譚老闆是大家了,這價錢還算公道,」他道解釋,「能熬名角的沒幾人,自然是天價。」

心生慨,自己一個外科醫生,卻遠不如唱戲的人。

「我最近在和幾位老闆背後的人談,想要把這門藝引去國、英國,送梅老闆、譚老闆他們去海外登臺唱戲。」

新奇:「唱戲給外國人聽?」

他道:「也是個外手段,我們中國人能在海外發聲的機會太了。」

何止是,是完全找不到機會。;

傅侗文不正經時,怕辯不過他,他真正經起來,卻又擔心他思慮太重,勞心勞神。

「這麼晚,還是說點輕鬆的。」

起碼今晚不要想家國和未來,今天是特殊的。

「好,說我們自己的事。」他也不想和聊這些。

平日裡對著旁人都在說、在談,也乏力。

問:「我們有什麼說的?」

「我們?無非就是——」他刻意加重語氣,「花前月下,男歡。」

又來了……

沈奚故意不接他的話。

頭枕在他的臂彎里,喃喃著:「剛才睡到一半,上難過得很。」

渾是汗,也不曉得如何睡著的。

「是哪裡難過?」他有意抓錯重點。

被問得發窘:「……是有汗。」;

「哦,原來只是出了汗。」

他笑。

他的鼻尖慢慢從的額頭下去。然後是下,,掠下去,呼出的氣息一陣陣落到的皮上,面拂頸。

沈奚的骨輕輕了一下。

他凝注著細巧的脖頸,突然咬在骨上,沈奚渾一震,只覺得骨頭全了。

……屏著息,聽他笑了聲。

傅侗文抬起頭:「不欺負你了,是要下去了。」

四目對上,視線黏連著。

他低聲說:「客人在樓下,我再待下去就不像話了。」

將一干風流闊們留在公寓裡吃剩飯,自己卻上來會佳人,實在不地道也不仁義。

說是要走,卻沒半點行。

傅侗文跟上樓,其實是有話要說,要道歉的。;

原本不該是在今夜,他籌謀的是在更適合的時機、場合,起碼要有個漂亮的說辭,要能留一輩子的記憶在心裡頭。而不是這麼個尋常的日子,倉促地把從醫院接走,吃了個西餐,話沒說兩句,一輛轎車把人帶回公寓,急急忙忙地發生了關係。

他在窗邊喝冷茶就是想下心火,一滾到棉被裡,全沒了分寸。

後來自己的沾上了落紅,方才醒過神,又見疼得厲害,沒兩下便倉促離開。又是給,又是抱著哄的,好一陣疚,幸好是在隔離區里不舍晝夜工作的主診醫師,累著靠在他懷裡,沒幾句話就睡著了。

而他呢?心裡不痛快,只覺得自己是中邪,把好好地一樁事辦砸了。

於是將平日裡一干兄弟全都一通通電話了過來,以為緩過了勁,但半夜這一醒,輕易就把他心釣了回來,真是應了當年的笑談:

他是吞了勾線的魚兒,而就是那人的餌。;

「三哥其實——」他笑,無以為繼。

其實什麼?不是想這麼隨便了事的人?這是要給自己戴什麼高帽子。

無怪乎唱出名的戲全是與恨,昔日他還嫌小氣,今日回想,那是他沒關。踟躕不前,說個話也是吞吞吐吐。

沈奚不得要領,猜他是怕自己氣惱:「你下去吧,我不計較的。」

傅侗文曲指,敲了下的額頭:「走了。」

沈奚頭枕著手臂,目送他離開,聽他在下樓、遠去。

很快,有人小跑著上來。

「沈小姐,」是萬安在,「三爺讓我給你準備熱水,你稍等十分鐘。」

沈奚答應了,頭枕手臂,仍舊躺在沙發里。

看到自己角沾了白牆灰,猜想是下樓時在牆上不留神蹭的,於是曲指,一下下地彈去灰。呢的黑子,彈不太乾淨,只是打發時間。;

換了個姿勢,把無線電放大了聲音。

戲腔縷縷地繞著,纏上的心。

沈奚角揚著,竟將這一曲母子傷別離、夫婦愁斷腸的戲聽得是有滋有味。漸漸地回想起幾個小時前的床榻鴛夢,反省自己在床上反應過激了,弄得他那麼倉促。

面頰熱得慌,從沙發上坐起,拍拍自己的面頰,慶幸提前有防備,找了他一件乾淨的襯衫墊上了,否則等到明日萬安收拾床鋪時看見,才最讓人尷尬。

「沈小姐,水好了。」萬安喚。

「好,我出來了。」沈奚離開房間。

樓下頭正熱鬧著,從樓上往下瞧,燈影里只見傅侗文的側臉。他也恰好回了頭,對著笑了。沈奚指洗手間,暗示自己是去洗澡,隨即消失。

樓下的先生們不論富貴貧賤,都人手端著一碗大黃魚熬煮的湯麵,在祭著五臟廟。有倚牆站著的,有坐樓梯上的,其中一個瞧見他和沈奚的眼神勾連,連連慨:「我說侗文你也真是,我們這裡的誰沒幾房姨太太?就你有人啊?這黏連的,我都瞧不下去了。」;

有人笑:「瞧我們傅家三公子翹的模樣,怕是老樹回春了。」

眾人鬨笑。

譚慶項端著麵湯鍋,給諸位吃得失去形象的先生們加湯水:「都小聲點兒,隔壁都是老實人家,別當是長三堂子了啊。」

那個戴眼鏡的男人瞅著傅侗文,難得問了句正經的話:「侗文,你給大家說說,這沈小姐是怎麼把你給降服住的?」

傅侗文從譚慶項手裡接了碗和筷子。

「你倒是講講啊。」子急的,已經開始催他。

大家在等他說,他卻氣定神閒,端著架子。

手裡頭的筷子挑了挑湯水裡的面,才笑著說:「國遇大識忠臣,人逢低谷見真。沈小姐於我,就是那真。」

猜你喜歡

-

完結252 章

美人與馬奴

玉嬌做了一個能看到未來的夢。 夢中玉家被誣陷,一夕之間玉家的財產被旁人貪了去,父親被關。因救父心切,而被這賊人強佔爲了小妾。 後來淮州出現了一個淮南王,那賊人想要巴結權貴,便把玉嬌轉手送給了淮南王。可誰曾知那淮南王竟然曾是玉家的一個馬奴! 玉嬌從夢中驚醒,便發現自己拿着一根血淋淋的鞭子。 一個身材健碩的男人被她抽得皮開肉綻。而這個男人好像就是日後的淮南王…… 玉嬌“……” 現在道歉還有來得及嗎? 爲修補關係,小姑娘夜半三更的偷偷摸摸進入馬棚,正欲解開馬奴的衣裳查看傷勢。 馬奴卻驀地睜開眼,看清來人,聲音低沉:“小姐若是想要奴,直言便是。” 顫顫發抖的小姑娘:“……我沒、沒……” 馬奴目光逐漸冷冽,小姑娘一慫,瞬間改了口:“想……要。”

40萬字8 7098 -

完結207 章

不浪漫罪名

簡介: 周一總是很怕陸聿。他強勢霸道,還要夜夜與她縱歡。他貪戀她的柔軟,想要她的愛。世人都以為他在這段感情裏占據了絕對的主動權。可他說:“一一,我才是你卑微的囚徒。”~也許,你我都應該認下這從一開始就不浪漫罪名。

33.3萬字8.25 8383 -

完結620 章

葡萄成熟時

后來,談近拿著那枚價值連城的戒指公開求婚的時候,藤城一片轟動。彼時的姜辛夷早已不是高高在上的姜家大小姐。她就坐在便利店的柜臺前,在旁邊的人感嘆這一新聞時,輕描淡寫的評價那枚戒指是她丟掉的。然后,她就被當做一個笑話。再后來,真的有人看見談近單膝跪在了姜辛夷的面前。但她卻看都沒看一眼,只說道,“丟了的東西,我姜辛夷從來不會再要回來。”男人聲音嘶啞,“我可以給你買新的。”“談近,我說的是你。”

103萬字8 6836 -

完結158 章

尤物撒嬌!江醫生累斷腰

[腹黑悶騷骨科醫生VS嬌軟性感大小姐 ][假斯文VS真尤物] 曖昧拉扯X矜嬌美人X蓄意引誘X雙強雙潔 “姜太公釣魚 愿者上鉤 我釣你 你上不上鉤” 初遇江靳,大小姐豪不掩飾的給他打直球,換來的卻是江醫生挑眉輕嗤 — 骨科門診里,大小姐輕輕踢掉自己的香檳色尖頭高跟鞋,露出白嫩的小腳,在裸粉色指甲油的襯托下顯得腳丫格外白皙,姜允緩緩把腿往江醫生腿上一搭,可憐兮兮的望著他,嬌滴滴的開口“江醫生~我的腳踝好像扭到了,好痛啊~” — 官宣時,他用醫學生獨有的浪漫公開表白:你我是左鎖骨中線與第五肋間隙內側交界1到2厘米處(心尖上的位置) 一夜之間,他們的戀情,轟動了整座海城 — 后來的后來,江醫生發現早已對他的允兒心動難耐,望著窗外海城的夜晚,繁星閃爍,微風吹過,閉上眼睛,回想起姜允在他耳邊輕聲說 “江靳,我要用盡我的萬種風情,讓你在將來任何不和我在一起的時候,內心都無法安寧”……

25.5萬字8.18 18915 -

完結86 章

奸臣她委身陛下後

文案:番外隨榜,下本開《宿敵登基為帝之後》,求個預收,麽麽!太子登基,首輔倒臺,容璇作為奸相黨羽被牽連下獄。她女扮男裝在朝為官數載,雖說聲名狼藉,但卻實實在在享了幾年榮華日子,只能安慰自己死而無憾。不成想,清靜的天牢之中,新帝祁涵冷冷地給了她兩條路。鴆酒一杯,或是入宮為妃。她訝然一瞬,爾後毫不猶豫地選了第二條路。她差點忘了,自己還有一副容顏可以保命。新帝恩賜她寧遠伯府三小姐的身份,將她圈養在後宮。他要她學琴棋書畫,詩詞歌賦,卻不喜她耍心思用手段,更不喜她與舊日同僚相交。她一一照辦,月月數著陛下給的賞賜俸祿,樂意陪他演著理想的情愛戲碼,將自己變成皇帝想要的模樣。待到帝王的青梅竹馬、衆望所歸的後位人選回京,容璇攢足了銀錢,自覺該功成身退。一場逃亡,至此後宮空懸三載。江南一隅,常州府卻多了位能臣,推行朝中新稅賦,深受知府倚重。知府家的二郎君好生好氣與如玉公子商量:“來的是位貴客,你且見上一見。”容璇懶洋洋的:“累得慌。”二郎君熟知她的脾氣,無可奈何:“一百兩銀。”“這倒有些意思。”前廳中,與那貴客目光交彙的一瞬,容璇心中只一個念頭:“便是一千兩銀,都不該來的。”偏知府愛才,還有心舉薦:“長瑾,快些見過陛下。”微服到此的帝王眼底神色不明,只輕叩桌案,暗衛旋即將這座府邸圍作水洩不通。男主視角太子殿下金尊玉貴,心上很早就住下了一人。只可惜,那人從不知曉1.1v1sc;2.男女主非完美人設,女主非常自愛,努力讓自己過得很好;3.男主無白月光,一早暗戀女主。預收《宿敵登基為帝之後》,歡迎戳戳!東宮被廢,燕王禦極,朝中上下頃刻天翻地覆。群臣俯首,紛紛猜測新帝會如何清算東宮餘黨,尤其是顧家那位驚才絕豔的二郎君顧寧熙。不說顧寧熙乃廢太子心腹,單說陛下當年被放逐冀州,那封聖旨乃時任翰林院編修的顧寧熙親筆所書。禦書房中,顧寧熙奉詔前來為帝王講解經史。大權在握的帝王神色無波:“顧大人,別來無恙?”顧寧熙行禮如儀,不卑不亢:“是。”陸憬輕笑,三年未見,她倒是半點不曾改了脾性。顧家乃簪纓世族,門庭煊赫。只因曾輔佐廢太子,于新朝備受冷遇。顧氏子弟在朝中如履薄冰,家族商議之下決定先舍了顧寧熙這枚棋子,以稍稍平息陛下之怒,聊表顧氏臣服之心。父親冷冷地告知她家族的決定,唯一疼愛她的母親也只能私下安慰她:“只是名義上的病故,屆時換回女兒身份就將你接回來,再為你尋一門好親事。”她一語未發,將自己關于房中整整三日。旭日初升,她就如當初被顧家派去擔任太子伴讀一般,從來都身不由己。顧大人求見,紫宸殿總管親自在外迎候。“顧大人請。”禦書房房門在她身後合上,顧寧熙跪于殿中,請旨。“臣想繼續留于朝堂。”年輕的君王居高臨下俯視她,緋紅的官服下,玉帶勾勒出纖腰不盈一握。“怎麽,其他的便任由朕處置?”男主視角“朕看上的人,自然屬于朕。”“她要權,朕都可以給她。”到最後,帝王與友人笑言:“朕不過是皇後的征北大將軍罷了。”內容標簽:強強宮廷侯爵天作之合女扮男裝正劇追愛火葬場容璇祁涵謝明霽言婉鈺一句話簡介:奸臣她委身陛下後立意:身處逆境也要努力生活,努力愛自己 太子登基,首輔倒臺,容璇作爲奸相黨羽被牽連下獄。 她女扮男裝在朝爲官數載,雖說聲名狼藉,但卻實實在在享了幾年榮華日子,只能安慰自己死而無憾。 不成想,清靜的天牢之中,新帝祁涵冷冷地給了她兩條路。 鴆酒一杯,或是入宮爲妃。 她訝然一瞬,爾後毫不猶豫地選了第二條路。 她差點忘了,自己還有一副容顏可以保命。 新帝恩賜她寧遠伯府三小姐的身份,將她圈養在後宮。 他要她學琴棋書畫,詩詞歌賦,卻不喜她耍心思用手段,更不喜她與舊日同僚相交。 她一一照辦,月月數着陛下給的賞賜俸祿,樂意陪他演着理想的情愛戲碼,將自己變成皇帝想要的模樣。 待到帝王的青梅竹馬、衆望所歸的後位人選回京,容璇攢足了銀錢,自覺該功成身退。 一場逃亡,至此後宮空懸三載。 江南一隅,常州府卻多了位能臣,推行朝中新稅賦,深受知府倚重。 知府家的二郎君好生好氣與如玉公子商量:“來的是位貴客,你且見上一見。” 容璇懶洋洋的:“累得慌。” 二郎君熟知她的脾氣,無可奈何:“一百兩銀。” “這倒有些意思。” 前廳中,與那貴客目光交匯的一瞬,容璇心中只一個念頭:“便是一千兩銀,都不該來的。” 偏知府愛才,還有心舉薦:“長瑾,快些見過陛下。” 微服到此的帝王眼底神色不明,只輕叩桌案,暗衛旋即將這座府邸圍作水泄不通。 *男主視角 太子殿下金尊玉貴,心上很早就住下了一人。 只可惜,那人從不知曉

26.8萬字8 2269 -

完結281 章

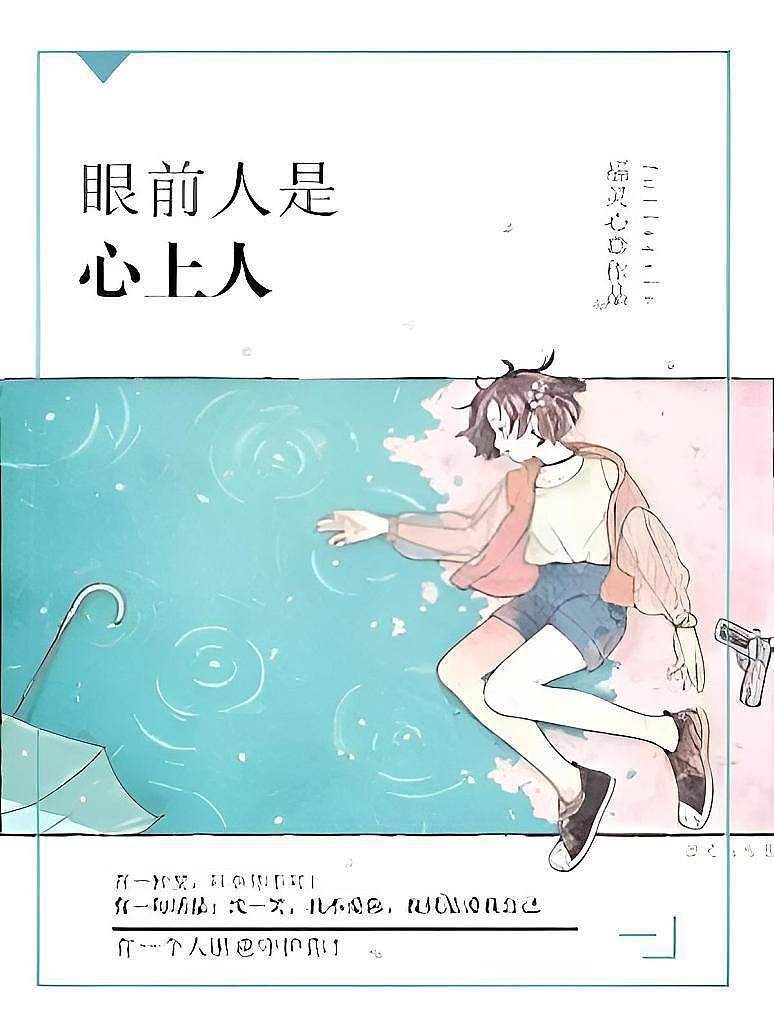

眼前人是心上人

巫名這兩個字,對于沈一笑來說,就是掃把星的代名詞。 第一次她不走運,被掃把星的尾巴碰到,所以她在高考之后,毫不猶豫的選擇了離開。 卻沒想到,這掃把星還有定位功能,竟然跟著她來到了龍城! 本來就是浮萍一般的人,好不容易落地生根,她不想逃了! 她倒要看看,這掃把星能把她怎麼著。 然而這次她還是失算了。 因為這次,掃把星想要她整個人……

25.9萬字8 161

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈